1973年に誕生して以来、保育の現場ではパネルシアターが欠かせないものとなりました。

スケッチブックシアターよりも大きく耐久性があり、紙芝居よりも立体的でキャラクターごとに動きをつけて演じられるため、多くの子ども達の注意を惹きつける際に大活躍します。

広く利用されているためたくさんのシアターが登場していますが、年齢・季節・イベントなど保育現場での活用を考えると選ぶのに迷うことも多いでしょう。

この記事ではそんな保育士さんの悩みを解消するため、ちょきぺたファクトリーが年齢や季節に合わせて選んだおすすめのパネルシアターを詳しく紹介します!

人気のパネルシアターランキング25選

2026年1月15日現在、ちょきぺたファクトリーが製作しているパネルシアターは現在95種類です。

主にこれら3種類のパネルシアターがあります。

ランキング上位には、季節やイベントと無関係に1年中演じられるパネルシアターが多くランクインしていました!

実演にかかる時間や対象年齢なども参考に、使いやすいシアターを選んでご利用ください。

【1位】食いしん坊ゴリラ

| 食いしん坊ゴリラの基本情報 | |

|---|---|

| 所要時間 | 5~15分程度 |

| 対象年齢 | 1~5歳 |

| 季節感 | 無し |

| 行事感 | 無し |

食いしん坊なゴリラが食べ物を発見し、「美味しい」や「酸っぱい」など色々なリアクションを取るお話です。

季節や行事との関連性が無いため、1年中いつでも好きなタイミングで使えます。

味覚や表情の違いを理解して楽しめる、1歳以降の子ども達に特におすすめです。1歳未満の子ども達に対しては、歌の雰囲気やイラストに興味を持ってもらうのが良いでしょう。

【2位】どんな色が好き?

| どんな色が好き?の基本情報 | |

|---|---|

| 所要時間 | 5~15分程度 |

| 対象年齢 | 0~3歳 |

| 季節感 | 無し |

| 行事感 | 無し |

様々な色のクレヨンを順番に選び、消費していくお話です。

「赤ならチューリップ、黄色ならバナナ」のように、色に合わせたアイテムが登場します。

メロディーが繰り返しで覚えやすく、「あか!あお!」と発音しやすく覚えやすいので、色に興味を持ち始める0~3歳ごろの子ども達にオススメです!

【3位】オバケなんてないさ

| オバケなんてないさの基本情報 | |

|---|---|

| 所要時間 | 5~10分程度 |

| 対象年齢 | 1~5歳 |

| 季節感 | 無し |

| 行事感 | 無し |

おばけが怖い男の子が強がりを言いながらも少しずつオバケと仲良くなり、友達になるお話です。

おばけを理解し始める1歳ごろから楽しめるようになります。

高年齢の子ども達は「友達を作る」という部分もより具体的に感じられるので、フォーカスするポイントを変えても楽しめます!

【4位】食いしん坊おばけ

| 食いしん坊オバケの基本情報 | |

|---|---|

| 所要時間 | 5~10分程度 |

| 対象年齢 | 1~5歳 |

| 季節感 | 無し |

| 行事感 | 無し |

食いしん坊なオバケが夜中にこっそり冷蔵庫を開け、入っている食べ物を食べてリアクションするお話です。

シルエットの形から食べ物を想像し、おばけが食べた時のリアクションから味を想像できます。

子ども達が好きな食べ物や苦手な食べ物などと結びつければ、食育も取り入れられるのでオススメです!

【5位】ペンギンのかき氷屋さん

| ペンギンのかき氷屋さんの基本情報 | |

|---|---|

| 所要時間 | 5~10分程度 |

| 対象年齢 | 1~2歳 |

| 季節感 | 夏 |

| 行事感 | 無し |

かき氷屋さんのペンギン店長がかき氷を作ってくれるお話です。

かき氷を作ったりシロップを選んで好きな味付けをしたり、食べた時の「冷たい!あまい!」という感情を想像できます。

シアターとして演じる場合は1~2歳ごろが一番おすすめですが、3歳以上ならお友達と遊ぶ際に「かき氷屋さんごっこ」としてごっこ遊びのきっかけやアイデアとして取り入れるのもオススメです!

【6位】飛んでったバナナ

| 飛んでったバナナの基本情報 | |

|---|---|

| 所要時間 | 5分程度 |

| 対象年齢 | 1~4歳 |

| 季節感 | 無し |

| 行事感 | 無し |

子ども達が食べようと取り合ったバナナが飛んでいき、あちこちを旅して様々な体験をするお話です。

繰り返しの歌詞が多く動物も登場するので低年齢の子ども達に受け入れられやすい内容ですが、「しろいしぶき」のようなちょっと珍しい言葉も登場します。

高年齢の子ども達に演じる際は、場面を想像できるように内容をちょっと工夫しながら演じるのもオススメです!

季節性はありませんが、舞台が「南の島」なので春~夏の暖かい時期に演じると陽気な雰囲気を感じやすいかもしれません。

【7位】大きくなったらなんになる

| 大きくなったら何になるの基本情報 | |

|---|---|

| 所要時間 | 5分程度 |

| 対象年齢 | 2~5歳 |

| 季節感 | 無し |

| 行事感 | 無し |

指の数に合わせて、その指で表現できる職業を紹介するお話です。

指を自由に動かすことができ、色々な職業を知り始める2歳くらいの子ども達に演じるのがオススメです。

通常バージョンでは指5本で5種類の職業を紹介していますが、指の数や種類を増やして多くの職業を追加して演じるのも可能です!

【8位】子豚が道を

| 子豚が道をの基本情報 | |

|---|---|

| 所要時間 | 5~10分程度 |

| 対象年齢 | 0~3歳 |

| 季節感 | 無し |

| 行事感 | 無し |

子豚が散歩していると鼻や耳など体のパーツに変化が現れ、違う動物になってしまうお話です。

動物の種類や特徴を表せるので、「鼻が長いのはゾウ」のように覚えて楽しめる0歳~3歳ごろ子ども達に演じるのがオススメです!

【9位】野菜の歌

| 野菜の歌の基本情報 | |

|---|---|

| 所要時間 | 5分程度 |

| 対象年齢 | 0~5歳 |

| 季節感 | 無し |

| 行事感 | 無し |

色々な野菜の感触や食感など、特徴的な部分をオノマトペで表現するお話です。

「トマトはトントントン」のように1つ1つはシンプルですが、テンポよく繰り返しながら新しい野菜に進むので、どの年齢の子供達でも歌って踊りながら楽しめます!

通常バージョンではよくある野菜だけですが、「夏野菜」や「冬野菜」のようにバージョンを増やして演じるのもオススメです!

【10位】おやつたーべよ

| おやつたーべよの基本情報 | |

|---|---|

| 所要時間 | 5分程度 |

| 対象年齢 | 0~5歳 |

| 季節感 | 無し |

| 行事感 | 無し |

おやつに食べるような果物やお煎餅のイラストと一緒に体を動かし、歌って踊るお話です。

食べ物を身近に感じながら楽しく歌って踊るので、食育のきっかけやおやつ前の導入などにオススメです。

【11位】アイスクリームの歌

| アイスクリームの歌の基本情報 | |

|---|---|

| 所要時間 | 5分程度 |

| 対象年齢 | 1~3歳 |

| 季節感 | 無し |

| 行事感 | 無し |

昔話の世界では、王子様やお姫様でも食べられなかったアイスクリームを、現代では誰でも食べられるようになったことを歌ったお話です。

アイスクリームの冷たくて甘い感覚を歌うことで、おやつの導入や5感を育むきっかけとして一緒に歌うのがオススメです!

【12位】ケーキを作ろう

| ケーキを作ろうの基本情報 | |

|---|---|

| 所要時間 | 5~15分程度 |

| 対象年齢 | 3~5歳 |

| 季節感 | 無し |

| 行事感 | 無し |

ケーキを作る工程を説明し、調理から盛り付け完成までを体験するお話です。

全ての工程を行うとそれなりに時間がかかるので、全部演じるのは集中力の続く高年齢の子たちがオススメです。

低年齢の子達に演じる時は、調理工程を減らしたり盛り付け部分だけにして、早めにケーキを登場させると飽きられづらいと思います。

バレンタインやお誕生日など、ケーキが登場する前の導入として扱うのもオススメです!

【13位】八百屋のお店

| 八百屋のお店の基本情報 | |

|---|---|

| 所要時間 | 5~15分程度 |

| 対象年齢 | 1~5歳 |

| 季節感 | 無し |

| 行事感 | 無し |

お店で販売されている商品を想像して、「あるある!」「ないない」とみんなでリアクションをとるゲーム形式のお話です。

トマトや玉ねぎのようなよくある野菜だけでなく、少し珍しいものを入れたりすると高年齢の子でも楽しめます。

ちょきぺたファクトリーの素材では、「ナイナイ」の枠としてパンツの素材を追加しています。

【14位】あいうえおにぎり

| あいうえおにぎりの基本情報 | |

|---|---|

| 所要時間 | 分程度 |

| 対象年齢 | 0~5歳 |

| 季節感 | 無し |

| 行事感 | 無し |

「あいうえお」から始まる言葉で歌いながら、おにぎりの具材を紹介しているお話です。

おにぎりの具材を想像したり、「梅干し!酸っぱーい!」と想像力を膨らませるのも楽しんでもらえます。低年齢の子ども達には話の内容が難しいこともありますが、ゆっくり歌っているうちに覚えて楽しんでもらえます!

【15位】おむすびころりん

| おむすびころりんの基本情報 | |

|---|---|

| 所要時間 | 5~15分程度 |

| 対象年齢 | 2~5歳 |

| 季節感 | 無し |

| 行事感 | 無し |

有名な昔話をシアター形式にしたお話です。

少し長めのお話ですが、おむすびがコロコロ転がっていくシーンやおじいさんの失敗など、起承転結がはっきりしているのでストーリーに興味を持てる高年齢の子ども達が集中して楽しんでくれます。

子どもたちと一緒に「おむすびころりん すっとんとん♪」と口ずさみながら、楽しい雰囲気で演じるのがオススメです!

【16位】カレーライスの歌

| カレーライスの歌の基本情報 | |

|---|---|

| 所要時間 | 5分程度 |

| 対象年齢 | 1~3歳 |

| 季節感 | 無し |

| 行事感 | 無し |

カレーライスを作る工程を解説しながら一緒に体験するお話です。

【17位】パン屋に5つのメロンパン

| パン屋に5つのメロンパンの基本情報 | |

|---|---|

| 所要時間 | 5~10分程度 |

| 対象年齢 | 2~5歳 |

| 季節感 | 無し |

| 行事感 | 無し |

パン屋さんに並んだメロンパンを子ども達が1つずつ買っていき、0個になるまで見届けるお話です。

高年齢の子ども達の中には、数が減って0個になると買えなくなることがわかる子も出てくるので、高年齢の子ども達に演じるのがオススメです!

【18位】玩具のチャチャチャ

| 玩具のチャチャチャの基本情報 | |

|---|---|

| 所要時間 | 5~15分程度 |

| 対象年齢 | 0~5歳 |

| 季節感 | 無し |

| 行事感 | 無し |

玩具箱の中のおもちゃが主役になり、歌に合わせて活動するお話です。

【19位】ジャングルポケット

| ジャングルポケットの基本情報 | |

|---|---|

| 所要時間 | 5分程度 |

| 対象年齢 | 1~5歳 |

| 季節感 | 夏 |

| 行事感 | 無し |

歌に合わせてポケットの中から色々な動物が飛び出し、大騒ぎになるお話です。

【20位】山の音楽家

| 山の音楽家の基本情報 | |

|---|---|

| 所要時間 | 5~10分程度 |

| 対象年齢 | 2~5歳 |

| 季節感 | 秋 |

| 行事感 | 無し |

山にいるたくさんの動物がそれぞれ楽器を演奏し、オーケストラになるお話です。

山や動物を身近に感じる秋頃にオススメです!

【21位】トンボの眼鏡

| トンボの眼鏡の基本情報 | |

|---|---|

| 所要時間 | 5分程度 |

| 対象年齢 | 0~3歳 |

| 季節感 | 夏 |

| 行事感 | 無し |

トンボの特徴的な目について歌ったお話です。

【22位】お月見

| お月見の基本情報 | |

|---|---|

| 所要時間 | 5分程度 |

| 対象年齢 | 1~3歳 |

| 季節感 | 秋 |

| 行事感 | お月見 |

日本に伝わるお月見のお話や、月うさぎのお話です。

【23位】数字の歌

| 数字の歌の基本情報 | |

|---|---|

| 所要時間 | 5~15分程度 |

| 対象年齢 | 1~5歳 |

| 季節感 | 無し |

| 行事感 | 無し |

日常生活の中にある、数字をモチーフにしたものを見つけて1から数えていくお話です。

【24位】風船の歌

| 風船の歌の基本情報 | |

|---|---|

| 所要時間 | 5~15分程度 |

| 対象年齢 | 0~5歳 |

| 季節感 | 無し |

| 行事感 | 無し |

風船の色と身近にあるものを結びつけて考えるお話です。

【25位】大きなかぶ

| 大きなかぶの基本情報 | |

|---|---|

| 所要時間 | 5~10分程度 |

| 対象年齢 | 2~5歳 |

| 季節感 | 無し |

| 行事感 | 無し |

昔話の「大きなかぶ」をシアター形式にしたお話です。

みんなで協力して1つの目標を達成することを学べるので、友達と一緒に遊ぶことが増える高年齢にオススメです!

パネルシアターとは?

パネルシアターとは、不織布にイラストを印刷し、手でキャラクターを動かしながら物語を演じるシアターです。

イラストに動きをつけストーリー形式で演じることで、子どもたちに楽しくたくさんの学びを提供する、保育現場に絶対欠かせないシアターですよね。

パネルシアターの正しい定義

パネルシアターの定義は、「不織布を使用して演じるシアター」です。

スケッチブックシアターをはじめ、

保育現場で活用されるシアターはいくつかの種類があり、それぞれに異なる特徴があります。

ちょきぺたファクトリーでは、以下の条件を満たすものを「パネルシアター」と考えて製作しております。

- 印刷に不織布を使用する

- 物語形式もしくは歌に乗せてストーリーが展開する

パネルシアターはいつから使われている?歴史と起源

パネルシアターの歴史を時系列順にまとめると、次のようになっています。

日本の歴史に初めてパネルシアターが登場するのは、1973年に刊行された「楽しい絵ばなしと歌遊び パネルシアター」という書籍です。

著者の古宇田亮順(こうだりょうじゅん)さんが、フランネルグラフを改良して考案したとされています。

パネルシアターの前身となったフランネルグラフ

1973年以前、「フランネルグラフ」と呼ばれる形式のシアターが主流でした。

フランネルグラフに関する書籍は1961年には出版されており、少なくとも1961年には存在していたことがわかっています。

また1966年には「教会学校における視聴覚教材の実際」、1975年には「フランネル教材の作り方」という出版物も登場していました。

「フランネルグラフ」に関して、詳細はこちらの記事をご確認ください。

フランネルグラフの欠点を改良して誕生したパネルシアター

パネルシアターの生みの親である古宇田亮順さんも、最初はフランネルグラフを演じていたようです。

しかしフランネルグラフには以下の欠点がありました。

- 絵にフランネルの布地を貼る手間が大きい

- 絵がのりづけで汚くなってしまう

- 裏表を使用できない

- 進行方向を簡単に変えられない

これらの欠点を改善し、新たに生み出されたのがパネルシアターです。

パネルシアターとその他のシアターの違い

保育現場で演じられる「シアター」にはいくつか種類がありますが、それぞれ異なる特徴を持っています。

それぞれの違いを比較すると以下のようになります。

| パネルシアター | スケッチブック | ペープサート | |

|---|---|---|---|

| 印刷媒体 | 不織布 | 普通紙 | 普通紙 |

| 掲載媒体 | 不織布 | スケッチブック | 割り箸等 |

| 対象人数 | 10人以上 | 1~10人 | 1~5人 |

スケッチブックシアターとパネルシアターの違い

スケッチブックとパネルシアターの最も大きな違いは、「印刷する媒体」です。

パネルシアターでは不織布へ印刷して不織布に掲載する形で演じますが、スケッチブックシアターは普通紙や画用紙を使用して作成し、スケッチブックに貼り付ける形で作成します。

ペープサートとパネルシアターの違い

ペープサートとパネルシアターの最も大きな違いは、「手元で演じるか掲載して演じるか」です。

パネルシアターは大きなパネル布に掲載する形で演じますが、ペープサートは紙を割り箸などの棒に貼り付けて手元で動かして演じます。

フランネルグラフとの違いとパネルシアターの違い

フランネルグラフとパネルシアターの最も大きな違いは、「使用する布」です。

パネルシアターが不織布に印刷・掲載して演じるのに対し、フランネルグラフは「ネルと呼ばれる綿を用いた綿織物」を使用して演じます。

50年以上もパネルシアターが使われ続けている理由とその魅力

2024年現在、パネルシアターが登場してからすでに50年以上が経過しています。

フランネルグラフがパネルシアターに変わって使われなくなったのに対して、パネルシアターが50年以上使われ続けている理由として、以下のものを考えています。

- 製作コストが安い

- 修理が簡単で長期利用しやすい

- 演じるのが簡単

- 多くの子どもたちに見せられる

- ストーリー形式で伝えられる

製作コストが安い

私がパネルシアターの最大の魅力だと思っているのは、やっぱり「製作コストに対するパフォーマンスの高さ」です!

以下に例として、パネルシアター「ふうせんのうた」を作成する際に必要なコストをまとめました。

| 費目 | 費用 |

|---|---|

| イラスト | 550円(税込) |

| Pペーパー | 60円 * 10枚 = 600円(税込) |

| 印刷紙 | 50円 * 10枚 = 500円(税込) |

| 人件費 | 1,300円 * 1時間 = 1,300円 |

| 合計 | 2,950円 |

個人で支払う分には少し高く感じてしまいますが、「保育園が長期的に使用するシアターを作成するコスト」として計算すると、非常に安価です。

そもそも、パネルシアターを演じる際に必要なのは以下の3つのみです。

- イラスト素材

- イラストを印刷する不織布

- イラストを配置するパネル布

どれも安価に調達することができるため、1回あたりのコストがとても安く抑えられます。

例えば前述した「ふうせんのうた」を10回演じるとしたら、1回あたりのコストは295円です。

パネルシアターは適切に保存していれば数年単位で利用することも可能ですので、実際の1回あたりのコストはもっと安く計算できてしまいます。

修理が簡単で長期利用しやすい

1つのパネルシアターを長期的に使用していると、イラストを印刷した不織布が折れたり破れてしまうこともあります。

しかしパネルシアターはシンプルな素材でできているため修理も容易です。

例えば、折れてしまったパネルシアターはアイロンをかけることで簡単に伸ばせます。

パネルシアターの保管・修理方法についてはこちらの記事をご覧ください。

演じるのが簡単

パネルシアターで演じられるストーリーの多くは、昔話や遊び歌です。

誰もが知っているような有名なものが多いため、演じる際の学習コストがほとんどかかりません。

また絵本の暗記などとは異なり、ストーリーが合っていれば多少のセリフの誤差も問題になりません。

そのため演じるためのハードルが低く、取り組みやすいシアターです。

パネルシアターの種類

一般的に使用されているパネルシアター以外にも、古宇田亮順さんは3つのパネルシアターを考案しています。

それぞれの違いを比較すると以下のようになります。

| パネル | ブラックパネル | 影絵式パネル | |

|---|---|---|---|

| 使う布 | 白い不織布 | 黒い不織布 | 白い不織布 |

| 光の使い方 | 正面から 自然光で演じる | 白い不織布や蛍光インクを ブラックライトで光らせる | 幻灯機をパネル布の裏から 投影し、影で演じる |

一般的なパネルシアター

白い不織布にカラーイラストを印刷し、園児と向き合う形で正面から演じます。

園児からは演者とパネルシアターが両方とも見られるようになっている、日本で最も一般的に行われているパネルシアターです。

ブラックパネルシアター

黒い不織布とブラックライトを使用します。

黒い不織布の上で蛍光インクや白い不織布を使用することにより、幻想的な世界観のパネルシアターを演じられます。

影絵式パネルシアター

通常のパネルシアター同様に白い不織布を使用しますが、園児と演者の間にパネルシアターを掲載するパネル布を設置し、パネル布の後ろから光を照射します。

パネル布と光源の間でシアターを演じることで、園児の位置からは影だけを使用したパネルシアターを見ることができます。

パネルシアターの作り方

パネルシアターの基本的な作り方を解説します。

細かい手順や材料は製作する物語やシナリオによって異なりますので、ご注意ください。

パネルシアターの材料

全てのパネルシアターを製作する際に必要な材料が、次の4つです。

- イラスト

- シナリオ

- 印刷用の不織布

- 掲載用のパネル布

どんなパネルシアターでも必ず使うため、まずこれらを揃える必要があります。

パネルシアター製作に必要な道具

自宅でパネルシアターを製作するにあたり、必要な道具です。

- ハサミ

- 染色インクを使用した印刷機

ハサミは印刷した不織布からイラストを切り取るために使用します。

不織布への印刷はコンビニ等ではできないため、ご自宅で行う必要があります。

印刷の際は染料インクを使用したプリンターをご利用ください。

※家庭用プリンターで不織布への印刷は、サポートされていない場合がございます。自己責任でご実施ください。

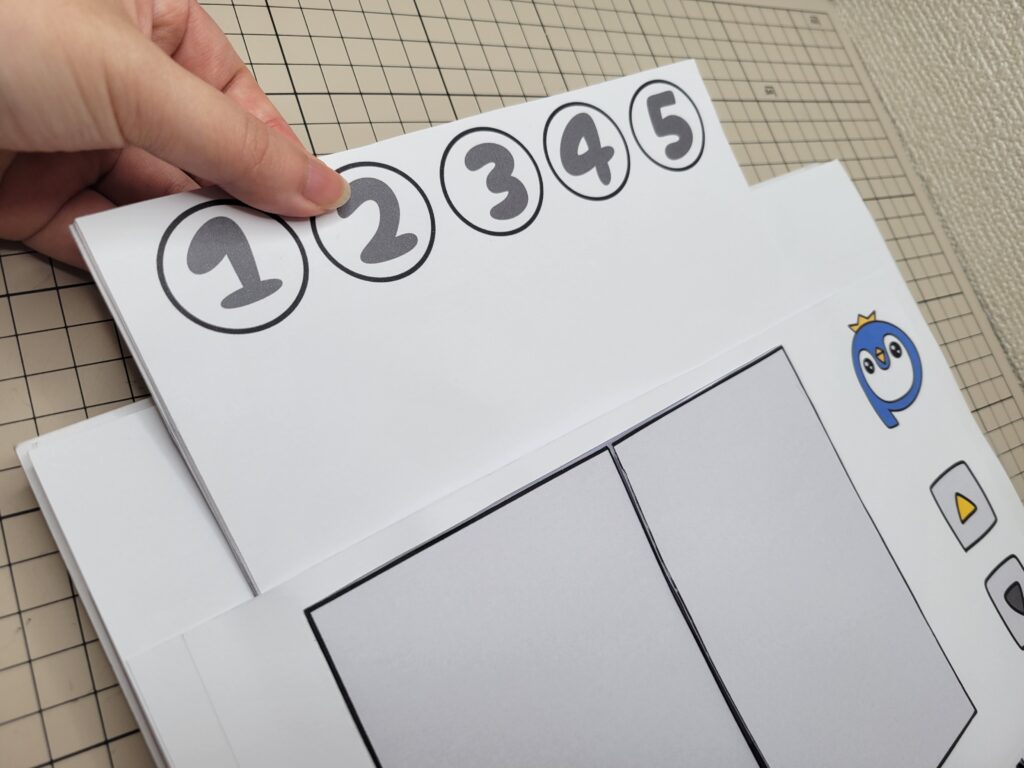

パネルシアター製作手順

材料が揃ったら、パネルシアターの製作に進みます。

製作手順は次のとおりです。

5~15分程度の間、子ども達に楽しんでもらえるテーマを作成します。

ちょきぺたファクトリーでは、

子ども達にとって内容が難しすぎず、最後まで飽きずに見てもらえるようなものを意識しています!

パネルシアターのイラストを作成します。

パネルシアターではイラストを持って動かすことができるため、できる範囲で「表情の変化」や「食べ物の変化」などを別々に作成しています。

イラストが完成したら、用意した不織布にイラストを印刷します。

染料インクを使用しており、できるだけ厚さ印刷に対応した印刷機を使用してください。

最後に、イラストに合わせて不織布の余白をカットします。

イラストによっては裏表に印刷することがありますので、イラストを切ってしまわないようご注意ください。

パネルシアターのアイデア

私がパネルシアターのストーリーを作成する際に気を付けているのは、次の点です。

- 全部オリジナルで作ろうとしない

- 馴染み深い行事やイベントを取り入れる

全部オリジナルで作ろうとしない

ストーリーを構成する方法はたくさんありますが、経験のない私がささっと面白いストーリーを作成するのは現実的ではありません。

私は自力で全てのストーリーを作成するのではなく、既存の有名なストーリーをできるだけ取り入れるようにしています。

「赤ずきん」や「3匹の子豚」など、童話や昔話には著作権が切れて自由に使えるようになったストーリーがたくさんあります。

それらの要素をできだけ取り入れ、少しずつオリジナル要素を加えていくことで、シナリオ作りの迷路に入る可能性が下がります!

馴染み深い行事やイベントを取り入れる

私にとって、何もないところから起承転結を生み出すのも難しい作業でした。

そこで起承転結も生み出すのではなく、自分にとって馴染みの深いイベントや体験談から起承転結を作ることにしています。

- バレンタインにお菓子を作ろうとして失敗した話

- クリスマスにサンタさんからプレゼントをもらった話

- 昔から一緒にいるぬいぐるみが捨てられない話

など、自分にとって馴染み深いエピソードを基準にすることで、想像が膨らみやすくなります!

パネルシアターのさまざまな効果

パネルシアターにはさまざまな効果があります

ここでは、ちょきぺたファクトリーが重要だと思う効果を3つ解説します。

パネルシアターの重要な効果

- 複数の園児を一度に注目させられる

- 物語形式で大事な話(教訓等)を伝えられる

- 子ども達の集中力を育める

複数の園児を1度に注目させられる

私がパネルシアターを演じる上で最もありがたいのは、「複数の園児をまとめて注目させられる」点です。

現在の児童福祉法では「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第三十三条により、「1人の保育士が一度に何人の子供を保育できるか」を定めた保育士配置基準が設定されています。

児童福祉法に定められた、保育士と園児の割合は次のとおりです。

例えば3歳児30人のクラスに対して保育士が2人配置されていた場合、1人の子どもがトイレに行く際に1人の保育士が付き添う必要があります。

トイレに行くのが5分間だったとしても、1人の保育士が29人の3歳児を5分間見ておくのは現実的ではありません。

このような瞬間に、「残った子ども達全員に数分だけ興味を持ってもらうシアター」として、パネルシアターは効果を発揮します。

物語形式で大事な話を伝えられる

避難訓練や季節の行事など、重要な情報を子ども達に伝えるのは非常に大変です。

子ども達に理解できる言葉だけで説明しなければなりませんし、飽きないよう工夫する必要があります。

パネルシアターを用いて伝える場合は、口頭での説明だけでなくイラストやセリフ・効果音などを使用して演じることができるため、子ども達にも楽しくわかりやすく伝えることができます。

子ども達の集中力を高められる

小学校に上がると、「先生の話を集中して聞き、それに応じた行動を取らなくてはいけない」瞬間がたくさん訪れます。

子ども達は、「小学校に上がると自動的に落ち着いて、先生の話を集中して聞けるようになる」わけではありません!

園では小学校に上がった時に備えて、少しずつ子ども達が集中できる時間を育んでおく必要があります。

パネルシアターは長さを調整したり物語に緩急をつけるのが簡単なので、子ども達の集中力を高めるのに有効です!

パネルシアターを取り入れた教育プログラム

特に幼児向けのものが多いパネルシアターですが、実は教育プログラムでは幼児教育や小学校教育などで広く活用されています!

1989年に文部科学省が発行した「小学校学習指導要領解説(道徳編)」では、パネルシアターが低学年の資料提示に有効であると記載されています。

幼児教育での活用

パネルシアターは物語やテーマに沿った絵や人形を使って表現することができるため、子どもたちが課題に没入しやすい環境を提供します。

対象園児の年齢に応じて少しずつ演じ方やストーリーを変更することで、環境や背景を感じる力が育まれます。

また災害案内や日本の伝統的行事など、特定の教育目標やテーマに沿ったパネルシアターを製作すれば、子どもたちが楽しみながらテーマを理解できるよう促すことが可能です。

特別支援教育での利用

特別支援教育におけるパネルシアターの活用は、生徒たちの多様なニーズに対応し、個々の成長や発達を支援する効果が期待されます。

教育現場での実践において、生徒たちが積極的に参加できるよう工夫を凝らすことが重要です。

パネルシアターを通じて感情や意図をイラストなどで表現し、他者との非言語的なコミュニケーションを促進することができます。

特に言葉で表現するのが難しい生徒たちにとって、絵や人形を使った表現は、自己理解や他者理解を深める手助けとなるでしょう。

また子ども達が主体となってパネルシアターの製作や演技を行えば、子ども達はチームワークを身につける機会を得られます。

国際交流プログラム

国際交流の場面においてパネルシアターの活用は、異文化間の理解や交流を促進し、参加者たちの成長や学びを支援する効果が期待できます。

言語で伝わらない価値観や常識・伝統行事などをテーマにパネルシアターを製作・実演することで、参加者同士の中にある常識の違いが可視化されます。

パネルシアターを使うべきタイミング

パネルシアターはさまざまなタイミングで利用することができます。

- 背景を伝える手段として

- 活動切り替えのきっかけとして

- ストーリーを伝える手段として

- 子どもたちが参加するイベントのメインとして

私は特に、活動切り替えのきっかけとして活用してました!

行事やイベントの世界観や背景をパネルシアターで伝える例

保育園では子ども達と一緒に、たくさんの季節行事やイベントを実施しています。

当然ですが、「お正月」も「クリスマス」のような行事をまだ知らない子どももいます。

- 節分

- バレンタイン

- ひな祭り

- 夏祭り

- ハロウィン

- クリスマス

- 遠足

- 運動会

子ども達に季節行事を楽しんでもらうため、行事の背景や世界観を伝える手段としてパネルシアターを実施します。

場面転換のきっかけとしてパネルシアターを使用する例

子ども達が夢中になって遊んでるけど、もう次の活動を始めないといけない…

そんな時によくやる方法です。

「こっちの方が楽しい!」と感じてもらえたら、スムーズに切り替えられます。

子ども達に集中してもらうきっかけとして

おでかけ前の説明や、遊ぶ前の説明など、ワクワクしてる子ども達に静かに説明を聞いてもらうために行います。

大事な話をする直前に、集中力をこちらに向けるきっかけとして活用していました。

短いパネルシアターで子ども達を惹きつけてから本題のお話をしても良いですし、

大事なお話自体をパネルシアタにして、ストーリー形式で伝えても楽しいと思います!

活動を切り替える際のきっかけとして

子ども達に嫌がられず、次の活動を開始するためのきっかけです。

朝の活動を始める前などにパネルシアターを導入すれば、子ども達が自然とこちらを向きたくなるように誘導できます!

子ども達が進んで集まってくれると、活動もスムーズで嬉しいですよね♡

- 朝の活動を開始するタイミングとして

- 活動と活動の切り替えのタイミングとして

- 活動からご飯の切り替えのタイミングとして

- ご飯から午睡の切り替えのタイミングとして

興奮してる子ども達を落ち着けられるように、上手に活用してください!

ストーリーを伝える手段としてパネルシアターを活用する例

「次の発表会で、みんなで桃太郎の劇をやります!」みたいなタイミングにバッチリな使い方です。

「桃太郎のストーリーやキャラクターの役割を伝えたいけど、絵本じゃちょっと情報が足りない…」

のように感じたら、ストーリーをパネルシアターで伝えられないか検討してみてください!

パネルシアターなら、

台本を少しずつ変更しても簡単に演じることができますし、有名な昔話の素材を用意するのも比較的簡単です!

年齢に応じたパネルシアターの使い分け

「小学校学習指導要領解説(道徳編)」では、パネルシアターが低学年の資料提示に有効であると記載されています。

保育士は未就学児を対象とすることがほとんどですが、それらを含めるとパネルシアターは0歳から小学校低学年(8歳)くらいまでに対して実施するのが良いでしょう。

もちろん子ども達の発達状況によって、理解できる内容や集中できる時間は異なります。

ちょきぺたファクトリーでは、各年齢で演じられる時間の目安を以下のように考えています!

| 年齢 | おすすめ度 |

|---|---|

| 0~1歳児 | 1~2分くらい |

| 1~2歳児 | 2~3分くらい |

| 2~3歳児 | 3~5分くらい |

| 3~4歳児 | 5~7分くらい |

| 4~5歳児 | 7~10分くらい |

もちろんこの長さはイメージで、発達状況に応じてもっと長くしたり短くすることもあります。

ちょきぺたファクトリーが作成している素材は、解説ページに「演じる際のねらい」を年齢ごとに記載してあるので、実演する際の参考にしてください!

低年齢の子ども達には、短くてリズム感のあるシアターがおすすめ

目的は「興味を持ってもらう・知ってもらう」こと

0歳や1歳くらいの、低年齢の子ども達にパネルシアターを演じる際、ストーリーや起承転結をはっきり理解させる必要はありません。

低年齢の子どもたちにパネルシアターから感じて欲しいこと

- 色、音、イラストなどに興味を持ってもらう

- 果物や状況など、イラストに描かれたものを認識してもらう

例えば「あの黄色いのがバナナなんだ〜。」や「バナナが食べられちゃったよ〜」と色・バナナ・バナナが食べられるという行為などを伝えるようなイメージです。

子ども達なりに、理解できるところを拾って楽しみます。

低年齢の子ども達にパネルシアターを演じる際のポイント

私が低年齢の子ども達に向けてパネルシアターを演じる際、意識していたことや注意していたことをまとめました!

低年齢の子ども達にパネルシアターを演じる際のポイント

- キャラクターが少なく覚えやすいもの

- ストーリーではなく、歌やリズムを覚えやすいもの

- シアターが短く、集中が切れないうちにひと段落するもの

特に低年齢のお子さんは同じシアターを何度も楽しむことが多いです。

お気に入りのものは、「やって〜!」とリクエストしてくれることもあります♡

分かりやすく、覚えやすいものを選びましょう。

低年齢の子ども達におすすめのパネルシアター

ちょきぺたファクトリーが製作しているパネルシアターの中でも、低年齢の子どもたちにおすすめのパネルシアターです!

高年齢の子ども達には、ストーリーから感じるものがあるシアターがおすすめ

目的は「理解してもらう・感受性を刺激する」こと

3歳を超えるくらいになると、子ども達もストーリーを理解するようになります。

子ども達の性格や好みや性格によって、自分なりの楽しみ方ができるようになってくる年齢です!

高年齢の子ども達にパネルシアターから感じて欲しいこと

- ストーリーの展開を楽しんでもらう

- 「美味しそう、かわいそう」など、気持ちを理解する

昔話や短い物語など、展開を楽しめるシアターを演じてあげるのがおすすめです!

高年齢の子ども達にパネルシアターを演じる際のポイント

高年齢の子ども達にパネルシアターを演じる際のポイント

- 役割の異なるキャラクターが2体以上登場する

- 簡単な起承転結があり、理解して楽しむもの

- 飽きない程度に長さがあり、集中してみる必要があるもの

キャラクターやセリフの多さを調整したり、

少し長めのパネルシアターを用意してあげるなど、発達に応じて楽しめるように工夫しましょう!

「バナナ食べられちゃった!かわいそう!」

「ダンス楽しそう!」

と子ども達の反応がみれると嬉しいですよね♡

高年齢の子ども達におすすめのパネルシアター

ちょきぺたファクトリーの素材の多くは、高年齢の子ども達に楽しめるようになっています。

中でも今回は、私がおすすめだなと思ってる自信作をピックアップしました!

よくあるご質問

- パネルシアターを演じるために必要なものは何ですか?

-

- パネルシアターのイラストを印刷した不織布

- イラストを掲載するパネル布

この2点が必要です。

- パネルシアターの対象年齢は何歳ですか?

-

0歳から小学生低学年の頃までは対象となりますが、ちょきぺたファクトリーでは主に未就学児を対象としています。

まとめ

パネルシアターとは、不織布を使用して作成したシアターです。

スケッチブックシアターやペープサートと異なり、1人の保育士が大人数の園児に向けて演じることができます。

ご自宅でパネルシアターを作成・印刷するには印刷機などの設備が必要ですが、すでに保育現場において必要不可欠なシアターです。

ちょきぺたファクトリーでは保育士様の負担を軽減するために、保育士さんが必要なパネルシアターを全て掲載できたらと考えています。

普段の製作業務を負担に感じているのであれば、ちょきぺたファクトリー会員サービスのご利用をご検討ください!